予防矯正

予防矯正

歯並びが悪くなる原因には様々な要因がありますが、大きく分けると「遺伝要因」と「環境要因」の2つがあります。

原因の多くを占めるのが「環境要因」です。

「環境要因」の代表例が、口腔周囲の機能不全や、悪いクセです。

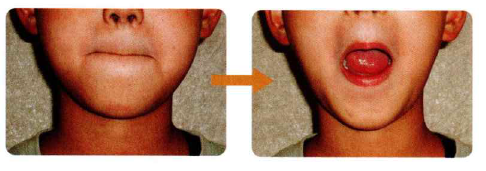

特に、指しゃぶり、口呼吸、低位舌、舌突出癖、といった口腔習癖は歯列に大きな影響を与えることが知られています。

この環境要因に対するアプローチが「予防矯正」です。

「予防」というと、虫歯予防・歯周病予防をイメージされると思いますが、実は「予防矯正」もとても大切です。

『予防矯正』とは、まだ骨格が成長段階にある、小さいお子さんに対して、歯並びが悪くなる前に、歯並びを悪くする要因を摘み取っていく方法です。

歯並びは遺伝的要素で悪くなってしまう事もありますが、多くは「口腔周囲筋(舌・唇・頬の筋肉)」や「悪習癖」が原因で悪くなっていきます。

歯は、たとえ弱い力であっても「継続的に力が加わると」動きます。

そのため、頬杖の癖があったり、舌で前歯を押す癖がある場合は、歯が動き、最終的には歯並びが崩れていきます。

これらの癖が改善されると、自然と歯並びは整っていきますし(ケースによっては装置を併用する必要があります)、これらの癖が生じないよう事前にトレーニングすることで、正しい成長を促した結果として、歯並びが悪くなるのを予防できます。

歯並びが整うことで、口元がきれいなりますが、実はそれだけではありません。

予防矯正のためのトレーニングが、『口腔筋機能療法(MFT)』です。

口腔筋機能療法とは、お口周りの筋肉のバランスを整え、お子様の発育を正常にするためのトレーニングです。

呼吸や食べる・飲む・話すに関わる、舌や口唇の位置の改善を目的とした各種トレーニングを行うことにより、口腔周囲の筋肉のバランスを整える療法です。

お口周りの筋肉のバランスを整えることにより、バランスのとれたお顔立ちとキレイな歯並びを作ることが期待できます。

鼻を通って空気が肺に入ります。

鼻の中が冷たくなってちょっと目が覚めるような感じがします。

たくさん息を吸うとどこがふくらみますか?

息を止めてみよう。長く息を吐いてみよう。

2~3回ゆっくり呼吸をします。

しっかりと息を吐いたら、口を閉じ鼻をつまんで息を止め、そのまま歩きます。

息がしたくなったら止まって、唇が閉じているのを確認して指を外します。

お腹を意識し、肩や胸が動かないように鼻からゆっくり呼吸(20秒~30秒)をします。

呼吸が落ち着いたら、最初から繰り返します。これらを5回繰り返します。

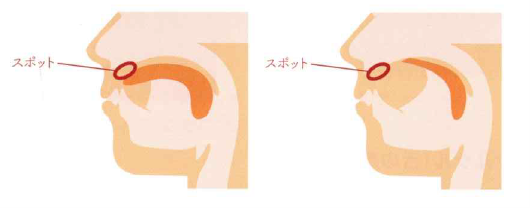

棒などで、スポット(上の前歯の裏のふくらみの少し後ろ)を触って確認。

棒を離して、同じ場所を舌の先で触りキープ。

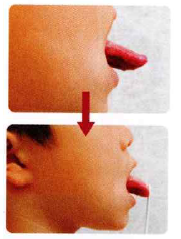

スティックを口の前に垂直に持つ。

舌を前方に出し舌尖をとがらせ、舌とスティックの両方で3秒間押し合う。

スティックを離し、力を抜いて口唇を閉じて休む。5~10回繰り返す。

舌先をスポットにつけたら、舌全体を上の顎に吸い上げて持ち上げる。

その状態のまま口を大きく開ける。

顎を舌ではじくように「ポンッ」と音を立てる。

※毎日10~15回セットくらい繰り返すと、徐々に小さい音から大きな音を鳴らせるようになります。

少量の水を口に入れます。

右ほほを膨らませながら10回ブクブク、左ほほを膨らませながら10ブクブク。

これを5往復行います。

舌の先をスポットにつけ、そのまま奥歯を噛みます。

かみあわせた歯の外側からスプレーで、ひと吹きして唇の右か左の端に水を入れます。

舌の横を歯の中で動かして「チェッチェッチェッ」と吸い込んで水を舌の上に引き寄せてから、唇を開けたまま舌でゴクンと飲み込みます(10回)

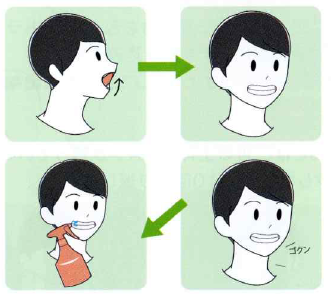

大きな口を開けて「あー」と声を出しキープ。

口を横に広げて「いー」と声を出しキープ。

唇に力を入れて「うー」と声を出しキープ。

舌を出して「べー」と声を出しキープ。

それぞれ、1秒くらいはキープすると舌や口の周りの筋肉を鍛えることができます。

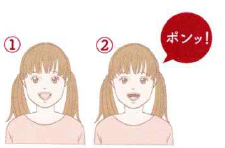

口唇の感覚を高める。

上下の唇を合わせて巻き込み、一気に離すことによって音を鳴らす。

この他にも数十種類のトレーニングがあります。

トレーニング内容は、個々の患者さんの状態に合わせて、術者が選んでトレーニングを進めていきます。

※トレーニングは月に一回のペースで行っていきます。(5500円/回)

※必ず「こどもの矯正」とセットで行っていきます。

「こどもの矯正」の概要や費用については、こちらをご覧下さい。

小さいうちから、お口の周りの筋肉を鍛えることで、歯並びやかみ合わせの乱れを防ぐことができます。

「歯並びが気になる」

「歯並びはいいけれど、癖が気になる」

というお悩みがある保護者の方は、お早めにご相談ください。

PageTop